① 耳の構造ときこえるしくみ

画:中井敦子

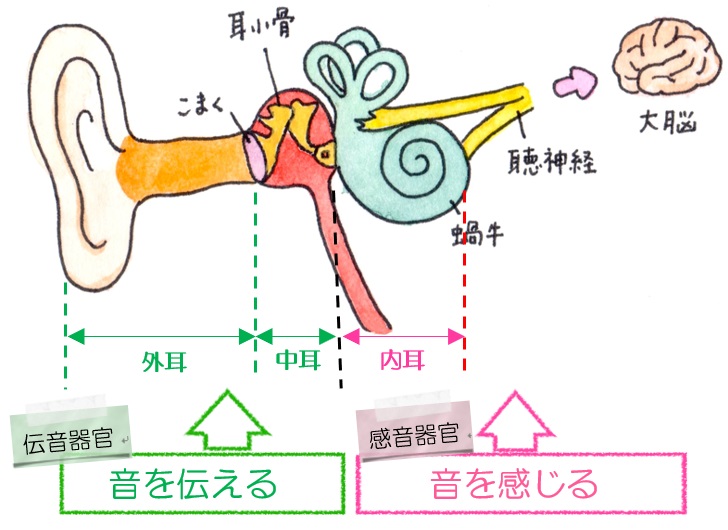

耳の構造は、大きく3つに分けられます。(外耳、中耳、内耳)

音は空気の振動となって外耳道に入ります。鼓膜で受け止められた振動は、耳小骨によって内耳に伝えられます。ここまでが「音を伝える」しくみで「伝音器官」といいます。

内耳は伝えられた振動を、電気信号に変換します。変換された電気信号は、蝸牛神経(聴神経)を介して大脳に伝わり、音として感じることができます。これらは、「音を感じる」しくみで「感音器官」といいます。

外耳、中耳、内耳、聴神経経路のどこに不具合があるかによって、難聴の種類は、伝音難聴、感音難聴、混合性難聴と種類が異なります。それぞれのきこえ方の特徴を知っておきましょう。

② 難聴とは?

難聴には種類があります。

画:中井敦子

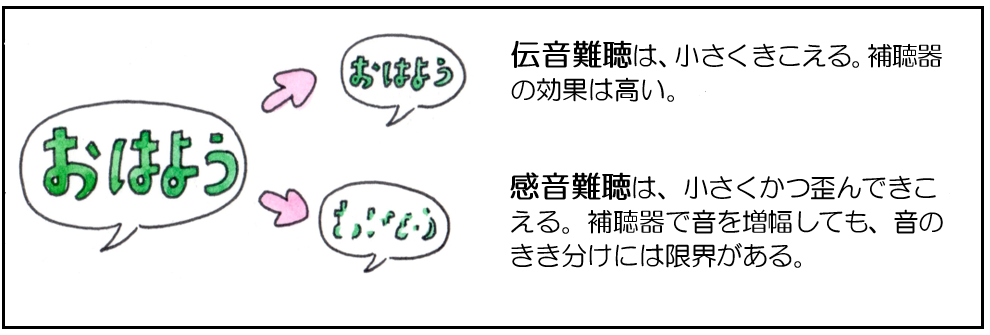

<伝音難聴>

外耳、中耳に支障があり、内耳まで音がうまく伝わらない状態です。音が小さく聞こえ、手で耳をふさいだときのような感じに似ています。補聴器の効果が高い難聴です。きこえの神経自体は働いているので、神経まで音が伝わるように治療すれば、きこえを改善する可能性があります。

<感音難聴>

内耳や聴神経に支障があり、きこえにくいという状態です。音が小さくきこえるだけでなく、歪んできこえます。そのため、補聴器で音を大きくして耳に届けたとしても、音声をクリアに「きき分けられる」訳ではありません。聴覚活用を促すための関わりや様々な形での視覚の活用が重要になります。

<混合性難聴>

伝音難聴と感音難聴の両症状が合わさった状態です。

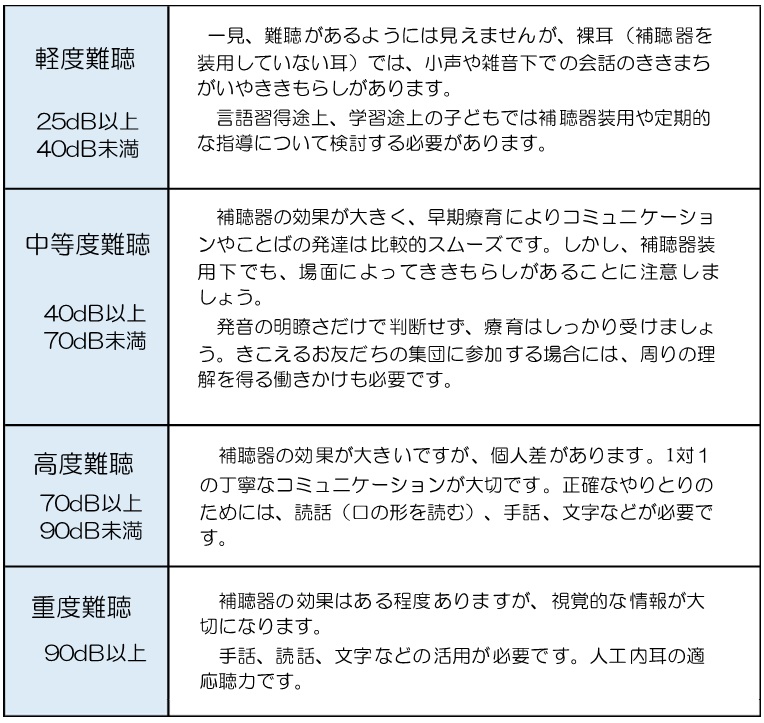

③ きこえの程度によってどう違う?

難聴の程度による大まかな傾向は以下の表の通りです。同じ聴力でも状態には個人差があります。大切なことは、個々の状況を理解し、それぞれに合った対応をすることです。

【オージオグラムの読み方】

きこえは、オージオグラムという図に表されます。7種類の高さの音がそれぞれどのくらいきこえるかを表します。

オージオグラムの縦軸が音の大きさ(dB デシベル)、横軸が音の高さ(Hz ヘルツ)を表します。下に行くほど大きな音、右に行くほど高い音です。25dB程度から難聴と判断されますが、どの周波数がどのくらいきこえるかを表す「聴力型」によってもきこえ方はかわります。上のオージオグラムの聴力の場合は、低音域が高音域よりもよくきこえています。