① 補聴器とは?

補聴器は、基本的には音を増幅して耳に届けるものです。昨今では、技術の進歩により音に様々なデジタル処理をすることが可能になりました。そのおかげで、ハウリング(耳栓にすきまができた時にピーと鳴る音)が制御できたり、雑音を制御したりする性能が備わるようになってきました。色々な聴力型に合った補聴も可能になっています。

補聴器の効果は、聴力の程度によっても異なりますが、装用すればすぐにきこえるようになるわけではありません。そして、装用することできこえが完全によくなるわけでもありません。装用した上で、聴覚に訴えるようなコミュニケーション上の工夫を積み重ねることで、段々と効果が現れます。

◎もっと詳しく知りたい方はこちら

② 人工内耳とは?

重度難聴では、補聴器以外に人工内耳もその適応になります。

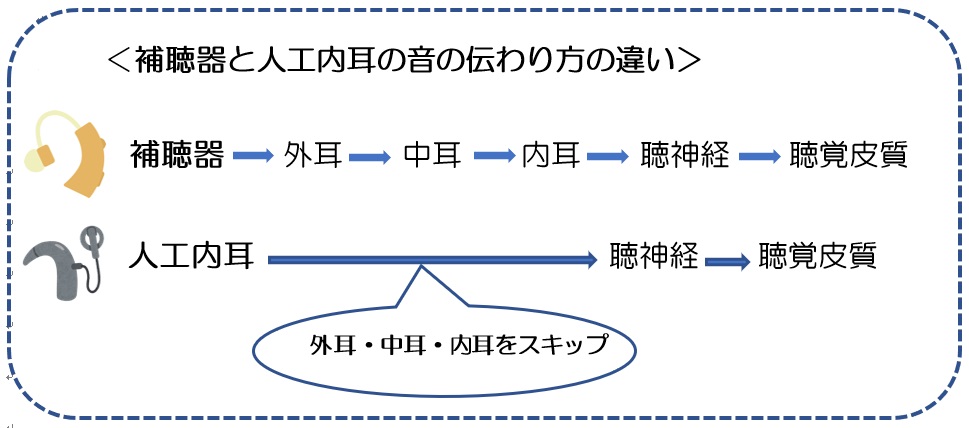

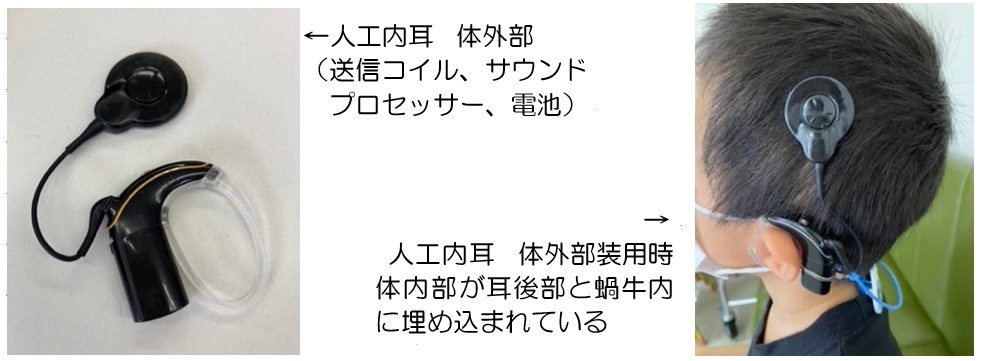

補聴器が音を増幅して、外耳→中耳→内耳→聴神経→聴覚皮質の経路に訴えるのに対して、人工内耳は、内耳に電極を埋め込み、外耳、中耳、内耳を経由しないで、直接聴神経を電気刺激します。

人工内耳の調整はマッピングと呼ばれ、医師または言語聴覚士が医療行為として行います。初期には頻回のマッピングが必要ですが、環境音やことばに反応し発話も見られるようになると、回数は減っていきます。大人になっても、半年に1回程度の調整が必要です。

人工内耳の効果が検査上得られても、必ずしも、それがそのままことばの聞き取りに反映するわけではなく、①ことばの聞き取りは個人差が非常に大きい、②雑音のあるところではきこえにくい、③きこえかたの特徴は個々で異なる、と言われています。従って、個々のきこえに応じた支援の内容を検討する必要があります。

人工内耳の小児の適応基準は、年齢は1歳以上、平均聴力レベルは、原則90dB以上です。(補聴効果によっては、90dB以下でも適応になります。詳しくは、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のホームページ参照)

特に、小児の人工内耳では、「手術前から手術後の療育に至るまで、家族及び医療施設内外の専門職種との一貫した協力体制がとられていること」が、その適応の重要な前提条件になっています。

◎もっと詳しく知りたい方はこちら

③ 手話とは?

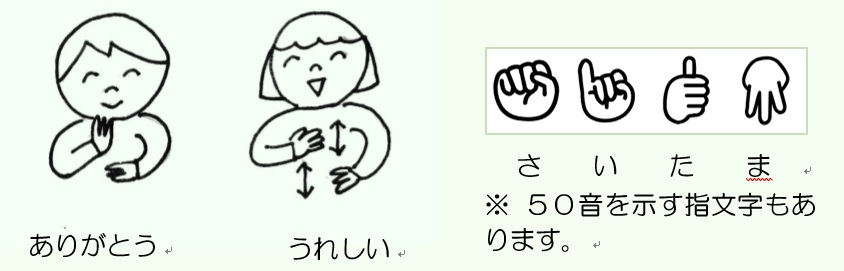

手話は、手や指の形や動き、表情などを用いる視覚言語です。音声言語とは異なる文法体系を持つ、音声言語と対等な言語です。

埼玉県でも、2011年に「埼玉県手話言語条例」が公布され、県民のろう者への理解や手話の地域社会への普及が推し進められようとしています。

各自治体も手話講習会などを行なっています。また、You Tubeなどでも楽しく手話が学べます。

画:中井敦子

◎「埼玉県手話言語条例」について詳しく知りたい方はこちら