① 乳幼児期のことばの発達

乳幼児期のことばの発達の道筋をみていきましょう。それぞれの段階に応じた言語の力が育つことが大切です。

きこえにくさ以外にも発達のゆっくりさがある場合は、発達にそってことばを育てていきましょう。

(1)<前言語期> 〜赤ちゃんの時代〜

生活リズムが整い、授乳、睡眠のリズムの中で育児し、段々と親子の信頼関係、愛着関係の基礎ができます。視線、表情、リズミカルな音声、肌のふれあい、簡単な動作などのやりとりの中で、コミュニケーションの基礎ができます。

画:中井敦子

(2)<単語獲得期> 〜ことばの理解のはじまり〜

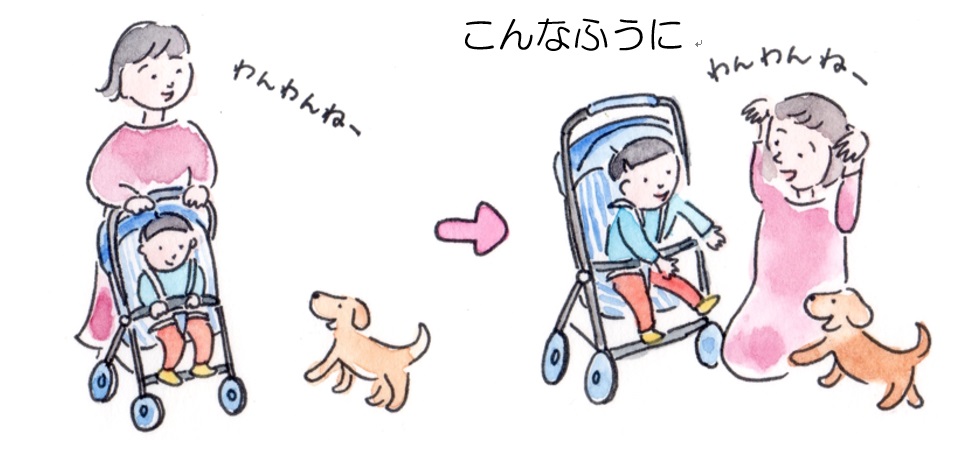

家族の呼び名(パパ、ママ・・)、すきな動物の名前(ワンワン)、身体の部分(オテテ)、動作(ゴシゴシ、パチパチ、オイデ)など、ごく身近なものから単語レベルでのことばを習得します。音声言語の場合は、リズミカルな幼児語が耳に届きやすいですし、身振りや手話の場合は、運動面のまねしやすさにも配慮します。興味のあるもの、好きなものを中心にわかるようになるでしょう。お子さんの言いたいことを読み取って代弁する気持ちでかかわりましょう。

画:中井敦子

(3)<2、3語文期> 〜ことばがつながってくる〜

パパ イッチャッタ、オテテ キレー、ワンワン ネンネ など

単語だけではなく、文章のやりとりができるようになります。生活経験の中から、あるいは、目の前のことを共有し、積み重ねる中で、伝わる内容も広がっていきます。

この時期は、お子さんの生活経験の広がりに添って、ことばの表現も広がることが大切です。生活を共にし、共に遊び、共感する中でことばを育てます。

(4)<構文形成期(前半)> 〜語順が整ってくる〜

ことばをたくさん羅列するようになります。文章として整っていなくても、色々なことが表現できるようになります。子ども同士で集団活動することも増え、簡単なルールに合わせた遊びもできるようになります。自分中心の世界だけでなく、お友だちへの興味や共感も育ってきます。

画:中井敦子

(5)<構文形成期(後半)>〜文章の正確な理解が進む〜

構文の力が整います。前段階では、助詞も使うようにはなりますが、理解は確実ではありません。この段階では、例えば、「だれがおしたの?」という問いと「だれをおしたの?」という問いの違いがわかり、それに正しく答えるようになります。

「ぱぱよりぼくのほうがちからもちだよ」とか「となりにすんでるおじさんにもらった」など文章の表現がより複雑になってきます。また、相手にわかるように説明することが上手になります。

このように、ことばの基礎ができるためには、「ただ日常会話ができる」だけでなく、様々なテーマでやりとりができるように療育を受けたり、ご家庭で工夫したりすることが大切でしょう。遊びや生活の中で経験を広げたり、絵日記で繰り返し会話したり、絵本をたくさん楽しんだり、お子さんとの豊かなやりとりでことばを育てていきましょう。

◎もっと詳しく知りたい方はこちら

② 療育って何?

療育は、お子さんが必要とする「配慮」のある子育てや支援のことです。どう配慮するかは、お子さんのきこえや個性に合わせて療育の中で親御さんが学んでいく必要があります。

療育先では、言語聴覚士やろう学校教員などが親身に対応してくれるだけでなく、励まし合える親御さんの仲間とも出会えるでしょう。子育ての悩みを話し合うことで、元気に前向きになれる親御さんはたくさんいらっしゃいます。お子さんにとっても、大きくなっても連絡を取り合える仲間と出会える大切な場となるでしょう。

親御さんのなかには、お仕事と療育の両立に悩まれる方もいらっしゃると思いますが、どんな方法がよいかについても、療育担当者などと相談しながら決めていきましょう。

◎具体的な療育施設についてはこちら

画:中井敦子

③ 療育・教育施設はどこにあるの?